Hasta los 22 años fallé como argentino: no tomaba mate. El agua me quemaba, la yerba me daba arcadas, no podía acostumbrarme al sabor. Sentía vergüenza de mí mismo ¡Era una situación intolerable para alguien que se emociona cantando el himno!

Cuando volví a estudiar, previendo que seguramente se convertiría en mi alimento principal, decidí revertir esta situación. Me compré un termo, la primera yerba que vi que decía «suave» y un mate de esos con la bombilla plana en el fondo (como con un platito lleno de agujeros). Ya era tiempo.

Era un miércoles a la noche. Había vuelto de cursar sociolingüística, bastante cansado, pero sabía que tenía que estudiar. La cocina del albergue de estudiantes iba a ser cerrada en breve, por lo que apenas alcancé a calentar agua en la pava comunal antes de que las miradas se conviertan en silenciosas amenazas. Subí a mi habitación, agarré mis cosas y me metí en la biblioteca a leer.

El primer mate fue horrendo, pero me obligué a tomarlo. Me quemé la lengua y la garganta. Segundo mate, apenas menos peor que el anterior. Tercero, más pasable. Cuarto, quinto, sexto, décimo y adiós termo. No me di cuenta que se había terminado hasta que vi la última gota de agua caer sobre la yerba flotante. Bueno, me dije, probamos de nuevo mañana y me fui a dormir satisfecho.

Dormirme me costó horrores. Los temblores y palpitaciones apenas me dejaban cerrar los ojos. Recién caí en el mundo onírico cuando amaneció.

Caminaba por un sendero de piedras rojas y rosas que se extendía hasta el infinito. Me preguntaba por qué rojas y no amarillas, pues el amarillo tenía más sentido. Luego vi que mis zapatos eran amarillos. No me gusta que se inviertan las cosas en los sueños, es mala señal.

Recuerdo avanzar por ese prado de colores imposibles, cuyos pastos se movían como si fuesen ¿estrellas? ¿o arena? ¿o agua? ¿o simplemente pasto? hasta encontrar una especie de jirafa de más de cuatro patas, creo que entre ocho y seis, que caminaba como en los cuadros de Dalí o los videos esos de aliens descomunales entre la niebla. Yo supe que era de color violeta, pero eso no era violeta, era otra cosa que no había visto nunca. La jirafa me miró y dijo algo. Me desperté.

Cuando abrí los ojos apenas habían pasado unos momentos desde el amanecer. De alguna forma supe que en ese momento el mundo giraba alrededor de mí. Yo era el eje del mundo, sentía todo girar en torno a mí. La cama de arriba daba vueltas, me sentía dentro de un lavarropas o un centrifugador. Intenté levantarme, pero los mareos me volvieron a tumbar. Mis ojos iban de un sitio a otro, quizás intentando mantenerse en el mismo punto «cero» frente a un universo que daba vueltas sin parar. Decidí que lo mejor que podía hacer era entregarme a esa tormenta e intentar volver a dormir, sin resistencia.

Cerca de mediodía volví a despertar, más consciente o más normal. Al menos las cosas no giraban tanto. Empecé a hacer memoria de todo lo que había comido o bebido el día anterior y, si bien lo único anormal era el mate, no había nada extraño. Además, todo el mundo toma mate todo el tiempo, ¿tanto van a flashear? No podía ser.

Volví a intentarlo al día siguiente y la experiencia fue, si bien un poco más ligera, igual.

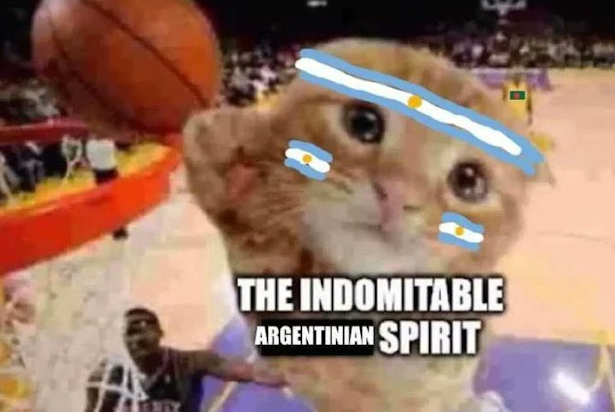

¿De verdad todos los argentines pasaban por esto después de un par de mates? Con razón somos un país de locos. Nadie aprueba un antidoping. Aunque la mateína no es considerada una droga… ¿creo?

¿Sería este el gran secreto guardado por todos los tomadores de mate? ¿Para qué fumamos porro entonces?

Tengo más dudas que respuestas pensé en la tercera noche de estudio, mientras sorbía de la bombilla. El texto de hoy: una pelotudez para una materia taller. Si quedaba algo de tiempo iba a leer algo de Mukarovsky. Mate va, mate viene, se hacen las cinco de la mañana. Mukarovsky adentro, el texto de mierda quedó a la mitad.

Con los ojos fuera de las cuencas, vuelvo arrastrándome a mi cama. El piso giraba alrededor de mis pies, pero solo de mis pies. El resto era más estable. Y los mismos sueños.

Al día siguiente, sábado, iba a preparar otro termo. No era de noche, sino la tarde, así que tenía un poco más de tiempo. Agarré la pava comunal y le quité la tapa para cargarla con agua. El sol de aquella tarde de agosto entraba por la ventana y, de reojo, alcancé a notar algo en el fondo. Extraje el objeto con un tenedor y lo contemplé ante la luz invernal.

Era un hongo.

Un maldito hongo.

¡UN FUCKING HONGO!

¡HABÍA ESTADO TOMANDO MATE DE HONGO!

Por mi cabeza, tan acostumbrada al fatalismo, pasaron una veintena de escenarios posibles. La mayoría terminaba en el hospital, la minoría restante: dos metros bajo tierra. Solté todo lo que tenía en la mano y cayó dentro de la pileta de la cocina.

Claro, ahora todo tenía sentido.

Después de algunas averiguaciones, confirmé que se trataba de un hongo alucinógeno. Pensé que estas cosas solo podían pasarme a mí. O sea, ¿cuál era la posibilidad de que mis primeros mates sean mates locos? Bajas, pero, evidentemente, nunca cero.