Se quema el rancho

se quema el rancho

se quema el rancho

ya se quemó

Siempre cantaba esa canción cuando estaba solo y pensaba que nadie lo escuchaba. El tono alegre de la melodía contrastaba con la letra.

Se quema el rancho

se quema el rancho

y ya no queda ni el patrón

se quema el rancho

se quema el rancho

y hasta el loro ya se voló.

Y podía seguir improvisando sobre esa base eternamente, siempre con algún nuevo remate, hasta llegar al final, en el que el rancho ya se había quemado. Cuando salía a recorrer la finca a la hora de la siesta, cantaba bajito esa canción, casi como un susurro para sí mismo, pero con el suficiente volumen como para que pudiera escucharlo alguien que estuviera cerca de él. Lo ayudaría a concentrarse, o al contrario, sería una manera de pasar el tiempo más rápido.

Pasaba gran parte del día en la finca, revisando el parral, abriendo surcos en la tierra para que pasara el agua de riego, destapando las rejillas de los desagotes, abriendo y cerrando las compuertas del canal que pasaba por la calle de atrás. Cada tanto daba alguna que otra indicación a los peones, pero no le gustaba andar mandando a la gente, aunque fuera el capataz. Confiaba en que harían bien el trabajo y, si no lo hacían bien, él simplemente lo solucionaba para ahorrarse problemas y molestias.

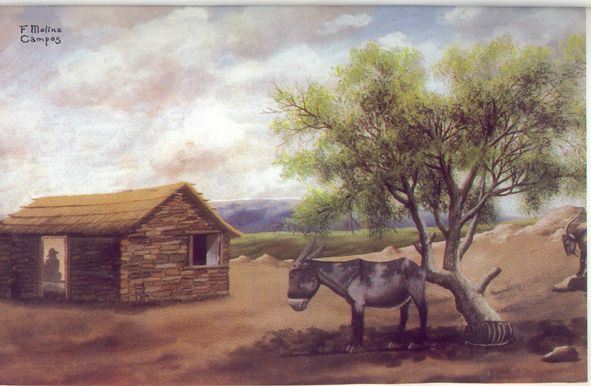

Llegada la noche, daba una última vuelta, azada al hombro, por entre medio de los parrales para revisar que no se hubiera inundado algún surco o que no hubiera murciélagos tratando de comerse las uvas todavía verdes o que no hicieran madrigueras las ratas y los conejos en las raíces de las vides, matando a la planta. Todo este proceso de revisar atentamente la finca para irse a dormir tranquilo le llevaba alrededor de media hora y, a veces, si había alguna complicación, podía llegar a tomarle casi una hora completa. Cuando terminaba, iba hasta el rancho del fondo de la finca que se usaba como depósito y ordenaba las herramientas para volver a encontrarlas con facilidad al día siguiente, cuando tuviera que volver a usarlas.

Fue en una de esas noches, en las que daba una vuelta para revisar la finca y dejar todo en orden, que le pasó esa anécdota que contó cada vez que se emborrachaba con vino cortado con gaseosa de pomelo en los asados, para impresionar a los que lo escuchaban. Cada vez que la contaba le agregaba algún detalle, quizás inventado, o quizás evocado por la elocuencia que da una buena borrachera de asado.

Había revisado el parral como cualquier otra noche, no encontró nada raro, ningún surco obstruido, ningún animal tratando de echar abajo los avances conseguidos durante el día, ninguna compuerta mal cerrada que pudiera causar una inundación. Caminó por el oscuro hasta el rancho del fondo para dejar la azada, aunque los ojos se le acostumbraban fácilmente, esa noche era más oscura de lo común (así lo contaba él, quizá este era un detalle agregado a posteriori para hacer la anécdota más entretenida). Cuando abrió la puerta del rancho, sintió un olor rancio, que se le impregnó en lo profundo de las fosas nasales, y le recordó al olor que había sentido cuando encontró ese chancho que se había escapado del corral y había sido medio comido por unos perros salvajes. Pero este olor era incluso más fuerte, más podrido, como si el animal muerto fuera más grande. Trató de acostumbrar los ojos al oscuro del interior del rancho, no era muy grande, pero la poca luz exterior que se podía colar por la puerta no llegaba hasta el fondo. Entonces sintió un estruendo metálico, como una masa pesada que se movió entre las herramientas, derrumbando lo que se le cruzara al paso. Él retrocedió y alcanzó a verle apenas los colmillos en un reflejo. Por instinto más que por valentía, reaccionó rápido y se echó hacia atrás, pasando la línea de la puerta hacia afuera. Su siguiente movimiento fue casi por inercia, sujetando la azada con las dos manos, por el extremo del cabo, asestó el golpe más potente que le permitieron sus fuerzas, potenciadas por el subidón espontáneo de adrenalina. Apuntó a la cabeza, y creyó darle, pero el filo de la azada, aunque dio de lleno, rebotó contra las escamas, y el cabo se partió por la mitad. Al ver que su ataque había sido ineficaz, se abalanzó sobre la puerta y, echando todo el peso de su cuerpo, la cerró. La traba se podía fijar con un candado que dejaban puesto cerrado sobre uno de los orificios del pestillo. Tenía la llave en el bolsillo, pero no podía encontrarla porque le temblaban las manos a causa de los nervios. Del otro lado de la puerta, silencio, nada se movía, al punto que le pareció quizás estar alucinando algo imposible. Pero no podía ser, no estaba cansado y ningún factor externo le condicionaba la percepción. Nunca tomaba alcohol mientras estaba trabajando. Y no era supersticioso ni propenso a ver visiones extrañas. Le dieron ganas de abrir mínimamente la puerta para confirmar si lo que había visto era cierto, pero no se animó, el miedo lo dominaba. Cuando finalmente encontró la llave en el bolsillo trasero de su bombacha de trabajo, destrabó el candado y lo cerró fijando el pestillo. Una vez que comprobó que la puerta estaba bien cerrada y que la bicha no se podía escapar por ninguna abertura que tuvieran las paredes del rancho, se puso a pensar qué podía hacer a continuación. ¿Llamar a alguien? ¿A quién? Todos los peones ya se habían ido, solo quedaba él y su familia, que vivía en la casa frente a la finca. No podía esperar hasta el día siguiente. La bicha era capaz de forzar la puerta con su peso y su fuerza o podía abrir un agujero en alguna de las paredes del rancho si se le daba el tiempo suficiente. Tenía que actuar rápido. No solo él corría riesgo, si se descuidaba y se escapaba, podría matar a alguien, incluso podría entrar en su casa y matar a su familia. Esos bichos siempre tienen hambre y son capaces de tragar entero a un hombre adulto de un solo bocado. Fue ahí, en ese divague mental producto de la desesperación, que se le vino la solución a la cabeza como si alguien le hubiera dado la respuesta desde afuera. Corrió a buscar el tanque de kerosene que usaban para prender las lámparas y para limpiar las herramientas y el motor del tractor, juntó algunas ramas secas que apoyó contra la puerta, y vació todo el contenido del tanque sobre esas ramas y sobre las paredes del rancho. El olor del kerosene impregnaba el aire y competía en intensidad con el olor fétido que venía de adentro del rancho. Entonces, con el encendedor zippo que usaba para prender sus cigarros armados, prendió el montón de ramas junto a la puerta, y las llamas empezaron a devorar el rancho de cañas secas y adobe con voracidad, alimentadas por el kerosene. Se alejó unos pasos, pero no lo suficiente como para no ver si algo se escapaba del interior del rancho. Las llamas se elevaron y se potenciaron con los elementos ignífugos que guardaban dentro del rancho. En total, habrá tardado casi unas tres horas en consumirse hasta sus cimientos. Cuando solo quedaron cenizas, escarbó con el pie para ver qué había debajo de los restos. No pudo encontrar nada que coincidiera con la forma del monstruo que había creído ver. Pero se quedó tranquilo, porque no había visto nada reptar fuera del rancho, y hasta para un animal de características míticas sería imposible resistir el calor de un incendio capaz de derrumbar un rancho por completo.

No pudo volver a dormirse en toda la noche. Amaneció mirando las cenizas y, con los primeros rayos del sol, y con las cenizas ya un poco más frías, volvió a revolver entre los escombros. No encontró los restos de lo que él había creído ver, pero pudo encontrar la petaca de plata fundida de uno de sus peones y una cruz, también de plata, toda chamuscada. Queriendo ser optimista, pensó que quizá Faustino, se había olvidado esas pertenencias dentro del rancho y en realidad estaba bien, aunque la hipótesis no era tan realista, porque Faustino cuidaba esas pertenencias como si fueran reliquias. Al final, ese día, Faustino no fue a trabajar, y nunca más nadie volvió a verlo ni se supo nada de él.