Tengo que tener cara

Mi problema es que debo tener cara. Les pregunto a mis hermanos cuándo le salieron los ojos, la boca y la nariz, ellos no me contestan nada, solo señalan el almacén, me dan la lista de alimentos y me dicen «anda y volvé». Se supone que debo ir a lo de Doña Carmen, esta mujer vio crecer a Aldana, a Manuel, y a Ernesto, le llama la atención que todavía yo no haya ido en busca de azúcar negro. ¿Carmen pensará en mamá?, la imagino analizando nuestra familia mientras baldea el patio: el marido siempre llega tarde del trabajo, los tres hermanos de la nena desconocida son chicos «normales» que siempre salen a jugar, el perro ladra como tiene que ladrar y fuera de la criaturita extraña todo es natural.

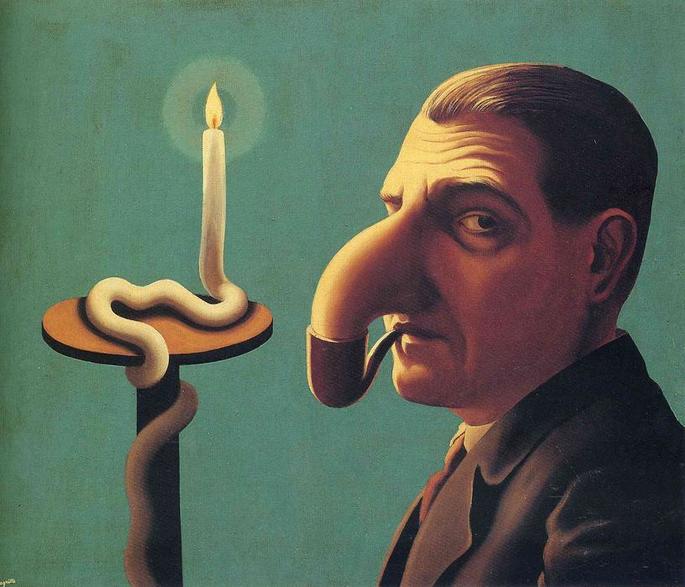

Doña Carmen seguramente saca esas conclusiones y deduce: la hija menor de la casa de enfrente nunca viene. Y es verdad, nunca voy porque tengo sueño. Hacé linda cara —me dijeron—. Ponete derecha, acomodáte el pelo. Cuando me acerco a las personas me corresponde decir «hola», mover los ojos, mover la boca, una boca que me pusieron. Alguien me colocó estos labios a la fuerza, habré dado batalla, habré arrancado un portón eléctrico, ¡alguien me metió en este cuerpo!, antes de venir yo dije que no quería dientes, ni labios, pero de todas formas me obligaron.

Me siento rara, porque tengo cosas que no me interesan: una cara. Me siento rara porque no se puede ir a comprar azúcar negro sin mostrarla. Uno enseña las manos para señalar las marcas, pero tranquilamente yo podría decirle a Doña Carmen que no se moleste en ofrecerme azúcar blanco, «al igual que mi familia quiero azúcar negro», lo había practicado frente al espejo. Sin embargo por algún motivo extraño Doña Carmen espera que le enseñe la mano, que le hable con el rostro y que deje las cuerdas vocales dentro de un horno, a Doña Carmen y a todos les gustan los gestos, acompañados de maquillaje, de sonrisas falsas y de expectativas elevadas. Pienso ir a comprar con una sábana, ¡sí! Me voy a poner una sábana en la cabeza a ver qué dice la desgraciada, la saco del cuarto de mamá, tiene una que otra mancha, la recorto apenas para que no se dé cuenta, los agujeros de los ojos me quedan en la pera, y la verdad que no me interesa. Me cruzo tal suicida. ¡Que me lleve puesta el auto estacionado enfrente todos los días!, que alguien lo arranque, que alguien lo dirija hacia mí y entonces todos se alarmen. A simple vista una nena fantasma, una nena divertida, una nena que juega, pero nadie deduce: es una nena que no quiere mostrar su cara. Nadie dice: «es una nena que tiene la necesidad de no tener cara».

Un individuo, no sé quién, impuso que es normal tener ojos, nariz, boca, y por eso todos salieron a venderlas. Venden sus caras en cada negocio, la enseñan como si se tratara de un producto más, hasta me dicen el precio, crean una lista de tips para conseguir aplausos, para que todos vean esa especie de culto y se queden pensando: «¡Guau! No tiene rostro de dormida». Sí, Matilda se levantó a las cuatro de la mañana, ¡Matilda no durmió una mierda para mostrarla! Corrector de ojeras, ¡publicidades de cremas!, publicidades de labiales, publicidades de ojos claros, hay variedad, siempre incluyen a una afroamericana, al lado de una anglosajona, y al lado una oriental, es curioso que la rubia quede en el medio y las otras dos atrás. Incluyen, ¡claro que incluyen!, pelo ondeado, pelo lacio, boca grande, boca chica, dientes parejos y dientes disparejos, pero no hay una chica sin rostro todavía. Trato de buscarlas en las revistas, y cuando las encuentro es porque les estoy tapando la cabeza con un dedo, trato de hallarlas debajo de mi cama, ¡no hay nada! Las muñecas siempre tienen caras, se las tacho con un fibrón negro, mamá se alarma. Mis hermanos insisten: «Dale andá comprar». Tengo poco tiempo, me siento obligada, es ir con una cara o quedarme en casa.

—Prefiero quedarme en casa —exclamo.

—No chiquita tenés que ir, no salís a ningún lado.

Las manos me traspiran, mi pulso se acelera. La sabana está en la cama, siempre hay sabanas en la casa y eso me tienta. Podría robarla, ¡podría pedirla prestada…! Y escaparme sin que nadie viera nada, pero antes de salir mamá hace la revisión matutina: «¿a ver esa cara?»

¡Me tiene podrida! Sí, tengo que mostrarle como una estúpida la cara. Dice que soy linda. Nunca se lo pregunté, y es que no pasa por un tema de belleza, pasa por un tema de que no me gusta.

—Atate el pelo que vas a quedar más linda —asegura tiernamente.

—Pero no me gusta.

— ¡Atate el pelo, pendeja!

Voy a la pieza, subo las escaleras, tengo la esperanza de que al pisar en falso pueda resbalarme y partirme la cabeza. Lo malo es que yo no me quiero morir, si lo deseara voy a la pieza de mi hermano y empiezo a revisarle el cuarto, nadie sale vivo de ahí. Lo malo es que yo quiero vivir como a mí me gusta: sin cara, y parece que no se puede. A los cuarenta, voy a tener cara, a los cincuenta también, a los sesenta, ¡setenta…! Y todos siempre encontrarán una excusa para criticarla.

—Hablas bajito —aseguran. Estoy gritando pero nadie se da cuenta porque todos ponen atención a mis labios.

Encuentro el broche, bajo las escaleras, y mamá me ata el pelo como si tuviera once. Me mira con un telescopio, a ver si salgo como ella me dijo: con una cara. La abuela está esperando, también se pone a espiar la vecina de al lado, el diariero se haya expectante, los perros mueven las colas, para un lado y para el otro. «Te está esperando con un caramelo», a mí me da miedo, ¿es como el cuento?, ¿me va a comer después de provocarme diabetes? Compran millones de productos y se ponen felices porque nos regala un mísero caramelo.

No lo soporto. Mamá ordena que me mire al espejo. Mamá siquiera me dio la plata para ir a comprar la manteca, el pan, el helado, la mayonesa, la harina y los huevos. A mamá solo le importa la imagen que muestro. Mis hermanos se burlan, ellos ya pasaron por esto, incluso lo aman y se enloquecen por tener rostros perfectos. «Salí, salí derecha». Respiro, me trago el llanto. Toco el timbre de Doña Carmen, «tenés que narrarle todo lo que necesitas para que vea cómo te lo aprendiste de memoria», exigió mamá, «la lista es solamente por si las cuerdas vocales se te cortan». Comencé a hablarle sobre la muerte de Ramón, un vecino querido del barrio. Doña Carmen no me escucha solo hace el cuestionario de señora chusma.

— ¿Y cuantos años tenés?

— ¿Te va bien en la escuela?

¡Sí doña Carmen, me va bien! ¿A usted le va bien en el almacén? Pero no claro… solo tengo que sonreír para que me mire los dientes y me diga:

— ¿Ya vino el Ratón Pérez?

Sé la situación compleja de ese ratón pero la mujer no diferencia bien las cosas.

— ¿Qué vas a ser de grande?

¡Nada! No voy a ser nada de grande, ¡dejen de torturarme! ¿Y lo que soy ahora no importa? Estoy luchando por no tener rostro y mamá me prohíbe hacer una huelga. Estoy luchando para no tener más estereotipos, ¿y me dice que soy linda la señora ésta?, ¿linda?, estoy hablando de que al pobre Ramón se lo llevó puesto una grúa y sigue con el tema de la belleza insulsa. ¡Basta!

Se da vuelta. Embolsa los productos, me pregunta si me gustan los caramelos de uvas.

—Me encantan.

—Decíselo a tu cara.

Nací con esa cara, no puedo sonreír. Todos enseñando sus carcajadas, ¡no!; ¡no me da placer!; ¡No!, ¡no me causa gracia! Me empuja por el mostrador los caramelos de naranja. La reverendísima cara, no me gustan los de naranja.

— ¿Querrás de pera?

Una vez que los agarro me los saca. Va a buscar los de pera.

—Tu cara me dice que tampoco te gustan.

Tengo ganas de confesárselo, y listo y ya está, y que mamá se muera de vergüenza de acá hasta la eternidad:

—Nací sin sonrisa.

— ¡Oh por Dios!, salí de mi almacén ya.

La sonrisa es lo principal. Aunque te estés muriendo, aunque te sientas miseria por dentro la tenés que implementar, enterrar los sentimientos, aceptar caramelos sin gusto, comerlos, decir que el Ratón Pérez vino, decir que de grande querés ser almacenera para que doña Carmen se ponga contenta, decir lo que quieren escuchar y sos aplaudido, y sos venerado como todos mis hermanos. Mi primera experiencia fue mala, pero lo bueno es que no tuve que pagar los huevos, ni la harina, ni el helado.