Mi ciudad.

Marca el camino

una estrecha,

sucia

y bahiense vereda.

La tarde,

ruido de persianas levantarse

y cotorras que chillan.

Vendedores de medias,

vendedores de artesanías,

y locales caros.

Cervecerías con carteles led

luchando contra el sol

que abandona la batalla.

Un nene mirando los electrodomésticos

de Merlino:

«que copada nevera».

Palabras de allá,

de acá,

masita, maceta, pero.

La escarapela de plástico

en los uniformes

de secundarios privados.

Guardapolvos docentes,

el conservadurismo

y el hambre.

La noche que cae

y pesa en las espaldas de los ciclistas

cargando los rencores de generaciones.

Los libros de literatura e historia

en la parte de ofertas

de libros usados

de una librería cerrada.

Mi ciudad,

que no es mía

ni de nadie.

Oda a la Gaviota Cangrejera

Duelen las botas de cuerina,

y con los sentidos adormecidos

vago alcoholizada, buscando tu canto.

Vago en la madrugada del sábado

por la playa de cemento.

En algún melodioso estuario,

en alguna armoniosa ría,

brota en el viento tu canto enajenado.

Si tuviera una botella de gaseosa

cortada y quemado su borde,

podría ir a buscarte

y abandonar los pretenciosos

copones gourmet para el fernet.

Y junto a vos perderme

por el humedal costero,

perderme lejos y olvidarme de todo

lo que entre la salicornia jamás conociste

(las jornadas laborales, los parciales,

las resacas.)

Acá, donde se lamentan tanto

que les crecen canas verdes

a los cinco años por no poner el guiñe

para doblar en la calesita.

¡Que ganas de ir con vos!

De dejar la carrera, la poesía,

la pala, la oficina y el amor pasajero.

Desde el mirador de Palihue

me ciegan las luces de la ciudad,

que eclipsan las oscuras almas

de los ciudadanos que no conocen

ni tu nombre vulgar.

¡Hay demasiada luz!

Decime si ves las estrellas,

cantá si lográs distinguir la luna

de la llama del polo.

¡Ay! escucharte alivia mi pronta muerte,

cuando los brotes de alergia en septiembre

cierren mi garganta hasta dejarme muda,

sin poder cantarte más,

como vos misma me has enseñado.

Morir suena amable, amigable,

si durante mi agonía puedo escucharte,

y no a las bocinas que censuran

una lectura de poesía

en el edificio de 12 de octubre.

¿Sabés qué es morir?

¿Acaso alguna vez te han callado?

No quiero pensar que sí,

sí que te han escuchado, pero,

en otros tiempos

ambientalistas y dueños de locales por igual,

a través de ventanas que se abren

a peligrosas marismas naturales

en tierras corrompidas por mesas de bares.

¡Corrompidas! Asfaltadas tantas veces,

celadas por la periferia no productiva

que me conduce lejos de ti, lejos de ellos,

a mi soledad.

¡Adiós! Tu canto

entre océano y pampa se desvanece.

¿Soñé despierta? ¿O es que acaso

sigue haciendo efecto

tu graznido en mi poético corazón

porque lo hacés cantar sin miramientos

con un ritmo techno alucinógeno?

Las ruinas de mi vereda.

No hay toque de queda,

pero las calles se vacían a las once,

cada día de semana,

y cada feriado.

Algunos merodean,

con bocas cerradas,

que solo se abren para exhalar

humo frío seco y putrefacto.

Y en efecto,

las niñas se desarman las trenzas

y ellos se arman.

Ellos quieren defenderlas,

pero ellos,

los primeros,

son más y más fuertes.

Y en invierno no usan pollera,

ni en verano,

ni fuera de sus casas,

ni en sus casas.

Y no ríen,

no aman,

no sueñan,

y en consecuencia,

ellos tampoco.

Entonces trabemos las puertas,

cerremos ventanas,

en casa no hay nadie.

Tampoco hay algo,

ni ese smart tv que costó

quizá un poco más que el salario

tuyo,

tuyo

y mío.

No hay toque de queda

pero la vereda

se vacía más temprano cada vez.

Porque nadie vive

pero todos respiran

ese humo frío,

seco

y putrefacto.

—

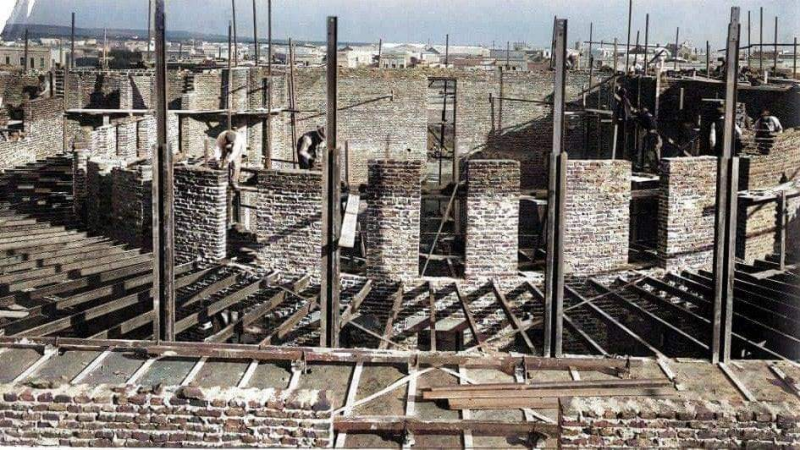

Foto: construcción del Teatro Municipal de Bahía Blanca, por Leonardo Moreno