Retratos N°2

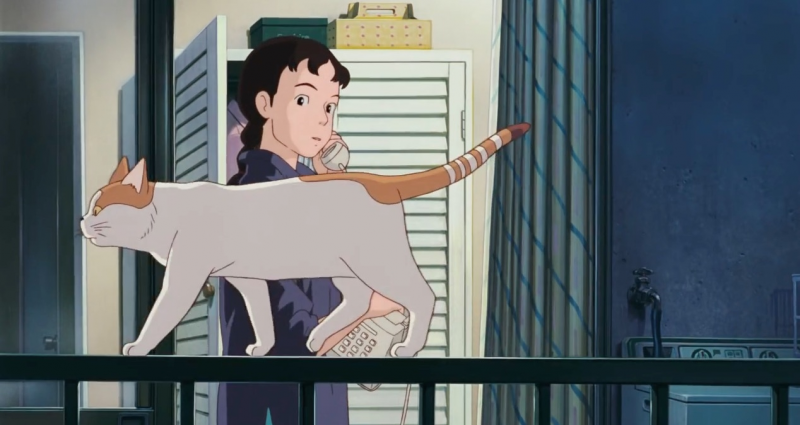

Una electricidad modesta me rozaba las piernas y sabía que estabas por acá. El rebote de la silla renga me lo confirmaba. Cuando miraba a mi izquierda, te encontraba acostado ahí, con los ojos ya entrecerrados de sueño. Yo estaba sentado a la mesa, como todas las noches, metido en algún asunto sin importancia.

Así nos solíamos hacer compañía.

**

Recuerdo el aire de esos años, oscuro y compungido, y me parece hoy hasta saturado de una inocencia irrecuperable. Todo un ritual diario, un catálogo de pequeños movimientos y acciones a cumplir al mediodía, a las tres de la tarde, a las seis y a las diez de la noche, e incluso a las cuatro de la mañana. Admito que a veces lo hacía con desgano, e incluso me llegaba a quejar.

Escribiendo hoy, me doy cuenta de que todo eso se convirtió en una pregunta. El problema es que no sé bien en qué consiste. ¿Qué pregunta reúne los aguijonazos repentinos que siento? Me sucede a menudo de actuar ya sin la obligación del ritual, liberado de esa responsabilidad, diría hasta aliviado en el cuerpo, y entender enseguida que esa sensación es falsa. Dentro de mi pecho se va formando un agujero que acumula el agua con la que me estoy ahogando.

**

No sé qué lo determinaba, pero en un momento decidías que era suficiente descanso. Te levantabas, arqueabas la espalda sobre las patas estiradas y te sentabas de nuevo, mirándome todavía un poco adormecido. La noche nos regalaba el refugio de una luz tenue y la certeza de no tener que rendirle cuentas a nadie.

**

Las secuelas de una vida tienen manifestaciones bastante particulares. Una ausencia no se compone sólo del recuerdo, más bien trata sobre lo que se revela en el mundo a partir de esa falta. Las huellas sobre la tierra mojada existen una vez que el zapato se retira.

Seguir recorridos viejos con la mirada es, podría decirse, mi nuevo ritual, mi nueva inocencia. Una inocencia amarga, que juega al olvido mediante la rutina. ¿Qué pregunta, entonces? Estoy cansado del por qué y del cómo. No soporto más las preguntas que nadie está dispuesto a responderme. Me condeno, por lo tanto, a preguntarme a mí mismo y no encontrar nunca las palabras para poder hacerlo realmente. Observo los mismos arañazos sobre el mueble de la escalera todas las noches y no sé qué decirme. Siento, creo sentir, el aroma de esos tiempos volando fugaz por la habitación y me desespero en mi mutismo. ¿Acaso tengo que destrozarme el cráneo contra las paredes para poder volver a hablar? ¿O quizás deba apuñalarme las víseras para obligarme a decir algo de una vez por todas?

**

Saltabas y la silla rebotaba nuevamente por el impulso. Me hacía el distraído mirando mis textos, o cerrando los ojos y quedándome petrificado. Sabía que a dos metros estabas nuevamente sentado, pero en el piso, mirándome ahora fijamente. Podíamos estar así largo rato, hasta que me reclamabas. Primero era un ruido casi imperceptible. A la cuarta o quinta vez, el maullido era alto, agudo y decidido. Si seguía ignorándote incluso llegabas a acercarte y clavarme suavemente las garras en la pierna.

Bueno, ahí voy.

Pensándolo un poco, creo que en el acto de pedirme comida, de que yo me levante a tirar dos puñaditos más sobre el plato que ya estaba rebalsado, de que camináramos del living a la cocina juntos, en todo eso estaba tu forma de demostrar cariño. En la caricia agradecida de tu cuerpo chocando contra mis canillas, en la caricia enamorada de mi mano debajo de tu mentón.

Esa es la pregunta que nunca llegaré a formularme. La del retrato de tu mirada dirigida hacia atrás, hacia mí, porque te habías adelantado caminando rápido, con los ojos amarillos bien abiertos diciéndome “vamos”.

No ha realizado grandes contribuciones hasta el momento y se espera que continúe así.