Córdoba me recibió con tormenta (3- lujo)

Mi papá aprendió que el afecto era un bien que escaseaba, un lujo de algunos días al mes. Los otros, la violencia. Eso lo sabía yo, y también lo sabía La Tere. Pero ella pudo describirme la violencia, parecía habitarla un sentido imponente del deber.. El objetivo parecía claro y evidente: hacerme saber que él había sufrido, hacerme saber que lo habían querido. Lo insinuó cuando lo dijo, pero lo dejó claro cuando lo escribió: doña Rosa había luchado por él. La Tere deseaba dejar escrito que su mamá había roto sus propios límites, había desafiado a la autoridad de su marido, había abandonado la “sumisión” por hacerle un lugar en la casa a mi papá. La palabra sumisión era de ella, no mía. Ella hablaba de su madre como una mujer de antes, que sabía sufrir. Dijo varias veces que su mamá era una mujer sometida, que había hecho una vida para su marido. Lo decía como quién cuenta una barbaridad. Pero, a pesar de todo eso, Doña Rosa se había impuesto, como pocas veces en la vida, para que su sobrino pudiera quedarse momentáneamente con ella. Nuestras madres siempre son más fuertes de lo creemos, Tere. Para ella su mamá había realizado un acto heroico: enfrentarse al villano, entregarse al bien. Es que el afecto era un lujo que no siempre se podía permitir. Mi papá era un niño que valía la pena querer.

No lo querían siempre, lo querían más bien poco, y su cuerpo lleno de cicatrices que no siempre se podían explicar era la prueba de que era uno de esos cuerpos que no importan, que son usados para descargar la furia, la pena, la frustración. A mi me gustaba preguntarle qué le había pasado en cada una de las marcas que se escondían en lo marrón de su piel, y él solía decirme que en esa pierna lo había mordido un tiburón, y que lo de la cintura es claramente una herida de bala, que lo de la espalda eran cicatrices de la guerra. Yo sabía que estaba jugando, pero igual me angustiaba. ¿Y si lo de la guerra era verdad?

Mi papá sabía usar las palabras, como La Tere, como yo. Mi papá sabía usar las palabras y cuando hablaba en serio, los días de mucho dolor, para contar esas cosas simplemente decía “se limpiaban las manos conmigo” y entonces no hacía falta describir morbosamente la violencia. “Se limpiaban las manos conmigo” me decía y él hombre fuerte que había aprendido a ser se desvanecía en el niño que escupía las palabras con rencor. Lo que yo me imaginaba era mucha soledad, mucho desamparo, mucha vida dejada a la deriva. La mujer desde la cama venía a poner un signo de pregunta a la imagen que yo me había construido. Ella lo había querido. Ella sabía. Ella había visto. A ella también la habían castigado y la violencia era una manera de criar, pero también sabía que no la odiaban.

Tomaba aire antes de empezar a contar – el mismo mecanismo que había empleado yo antes de mandarle un mensaje y atender su llamada- pero evadía lo que quería decir, y se detenía, otra vez, en el día en que lo vieron llegar, lleno de rulos, a sus vidas. La ternura se hacía paso sin dificultad en su voz, en su rostro y en su gesto. La sonrisa le ocupaba toda la cara mientras me contaba que mi papá, con 7 u 8 años, había decidido que sería el responsable de cuidar a las dos nenas de la casa, aunque fueran más grandes que él. No había burla en su voz, ni una toma de conciencia de la desfachatez de la niñez. La ternura era por lo que había vivido. Si su madre se iba de la casa por ir a hacer un mandado al que no los pudiera llevar, ellos se quedaban juntos, no se sabían solos. Una cuchara de madera armaba a mi papá frente las posibles amenazas que se escondían por fuera de la puerta cerrada con llave. Ella se había sentido, efectivamente, cuidada. Así, cuando él se iba, se sentía sola, torpe, desamparada. Compartíamos eso también.

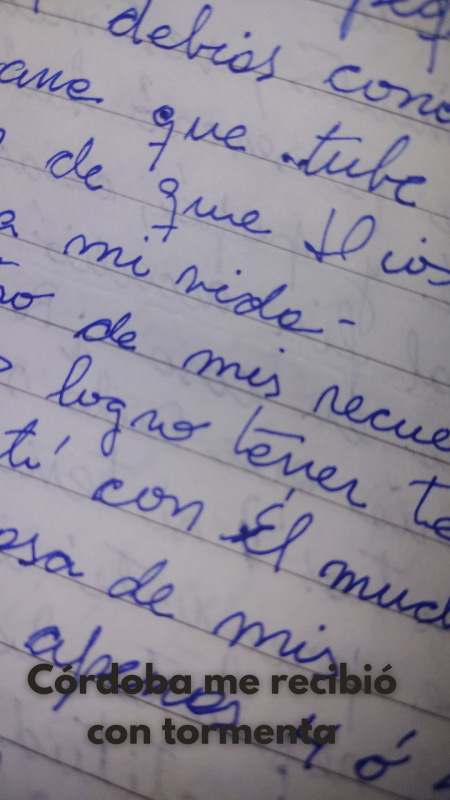

Anécdotas, muchas. Dice una oración que es un párrafo en las hojas que me dio. Anécdotas, muchas. Pero no eran anécdotas lo que quería contar. Ella quería contar una vida, y para eso, hay que contar el dolor. “Decían que tu papá era malo, pero no era malo, era un nene… “ Parecía ansiosa porque yo entendiera que ninguno de esos castigos eran merecidos. Yo nunca pensaría que un nene de ocho años merece que le peguen con un bastón de caballería casi desnudo, afuera, en el frío. Respeté sus explicaciones. Me sirvieron un vaso de Pritty de pomelo que tomé sin pensar en que las bebidas con azúcar me hacen doler la panza. La solemnidad podía usarse para contar la tragedia como para servir un vaso de gaseosa y eso me parecía bien, me hacía sentir en casa. Sentía las burbujas bajar por la garganta cuando escuchaba cómo su tío había acondicionado su bastón de policía de la montada para hacer más daño y reprimir a los rebeldes. O sea, los estudiantes, los sindicalistas, los militantes… y mi papá. Es que a veces la historia familiar es la historia de un país. La imagen de mi papá boca abajo en una piedra puntiaguda, siendo golpeado una y otra vez me dio ganas de vomitar. No eran lágrimas lo que podían salir de mí. Se me revolvió el estómago y la Pritty más las empanadas árabes del mediodía parecían querer salir despavoridas de mi cuerpo. Yo quería salir despavorida de mi cuerpo. Quiso explicarme qué había pasado ese día, antes de la golpiza. Yo no me acuerdo. Creo que ninguna historia me bastaba y no quería acercarme ni un poco a la justificación.

Me contó eso como quien cuenta un ejemplo. No me quitaba la vista de encima. Yo sentía todo el peso del cuerpo en mis rodillas y sentía que no iba a poder levantarme nunca de esa silla. Sentí desesperación. Quise ir a buscar al niño que mi papá fue y prometerle una vida de tranquilidad. No es una manera bonita de escribirlo: mi desesperación por encontrar a mi papá de niño era real. Como si eso fuera posible, como si mi papá no se hubiese muerto.

La Tere no dejaba de mirarme. Yo conocía ese tipo de mirada. Era una invitación. Ahora me tocaba a mí.

Licenciada en Letras. Poeta a veces.