EL HOMOINVISIBLE

Capítulo 6: Piedra libre

-¡¡Vamos, pibes, salgan de acá, ¿cuántas veces lo tenemos que decir?!! El tatami se usa para judo, nada más. ¿Estás solo vos? Pensé que estabas con el otro, con el que andás siempre, el rubio. Ya cierran el club y no lo podemos encontrar. ¿No lo viste?

Coco, el viejo portero del club había descubierto el escondite, lo que no había notado era la bragueta abierta del pantalón de Marcelo oculta bajo la remera de Huracán estirada a las apuradas. Tampoco había notado la presencia invisible de Diego arrodillado frente al interrogado como si le rezase una plegaria a un ídolo fálico.

-¿Cómo vas a volverte invisible, Diego? ¿Me estás jodiendo?

-No digas nada que si no los pibes no me van a dejar jugar más con ellos.

El club de barrio había resultado una buena opción para la madre de Diego, el lugar ideal para depositar todas sus obligaciones maternas. ¿Qué sabía ella sobre cómo criar a un chico? ¿Qué sabía ella sobre cómo criar a un chico sola? ¿Qué sabía ella sobre cómo criar a un chico que tenía la facultad de la invisibilidad? ¿Qué sabía ella? Durante los veranos, antes de emborracharse y empastillarse, alcanzaba al fruto de su vientre todos los mediodías hasta la puerta del club. Unos pesos para comer algo, sin beso y nos vemos más tarde. Por las noches, ya con el club cerrado al público, Diego solía quedarse con Marcelo y el padre de este quien pertenecía a la comisión directiva y eso les daba una serie de privilegios desmesurados: pileta libre fuera del horario al público, uso de la canchita de papi fútbol hasta la hora que quisieran, escondite por todas las instalaciones del club. Y como el padre de Marcelo a menudo estaba ocupado en las reuniones de comisión o en los asados que se organizaban luego de estas, ellos disponían de la más adulta libertad. En casa, Norma, la mamá del futuro Homoinvisible, jugaba a las cartas frente al espejo de la depresión y el alcoholismo.

En aquellos tiempos Marcelo se había convertido en el amigo más cercano de Diego, era tres años mayor por lo que la amistad se había forjado a fuerza de miradas y clandestinidades. La primera vez que Marcelo se bajó los pantalones para mostrarle el pito fue en el techo del club, escondidos de Luisito quien había sido designado para contar después de un desafortunado “terrame, terrame”. Desafortunado para él, claro. Marcelo le había dicho:

-Vení, vení conmigo que no nos van a encontrar.

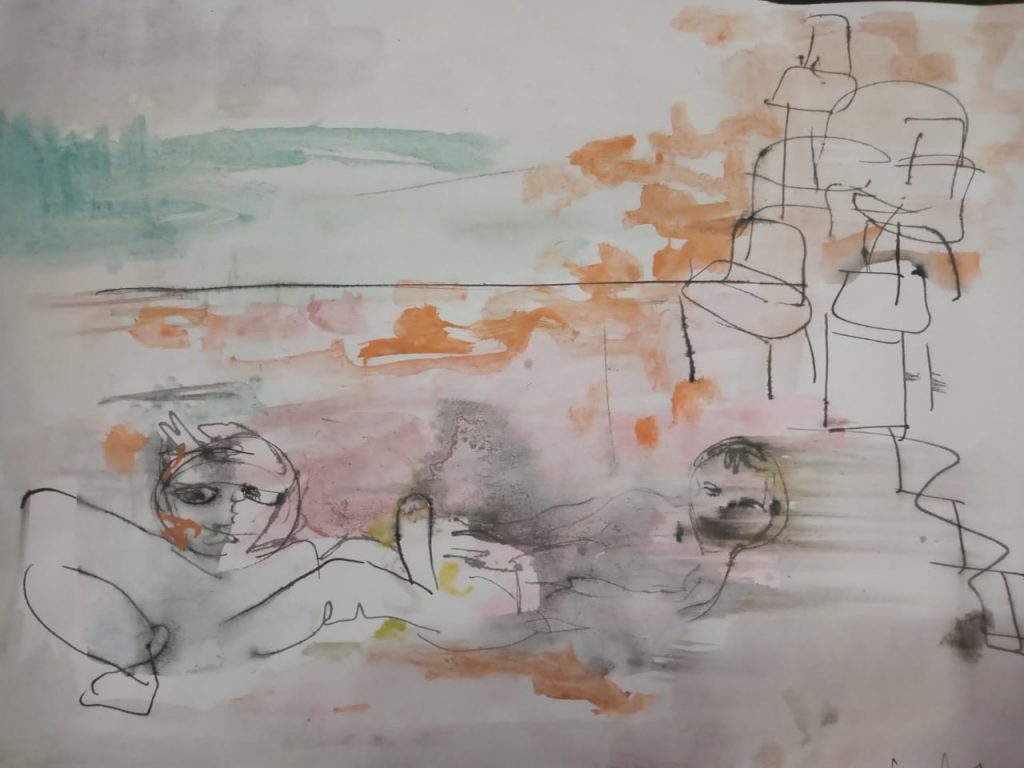

Diego lo siguió sin saber si el escondite formaría parte del juego. En realidad sí lo sabía y por eso lo siguió, hasta tuvo el impulso de tomarlo de la mano. Menos mal que logró contenerse: en ese contexto las sentencias eran dictadas por el martillo de la virilidad pre y adolescente. Marcelo iba adelante guiándolo a través de las escaleras que llevaban a una terraza casi furtiva. Era ágil y veloz, poseía el don de los glúteos tonificados por el fútbol y por los genes, llegó antes que Diego, menos agraciado en las artes deportivas. A este la luz del sol terminó de ponerlo en el lugar exacto que va de la tensión a la excitación: no veía nada. Ahora pensaba en esa película con Al Pacino, donde hace de un detective veterano que debe resolver un enigma hollywoodense en Alaska, o en un lugar parecido a Alaska, donde siempre es de día y no puede dormir nunca a lo largo de toda la película porque siempre hay sol o porque está muy perturbado por problemas existenciales. Por un momento se creyó solo en ese techo lleno de esqueletos de sillas de caño oxidadas y ladrillos huecos apilados. ¿Y si la propuesta de Marcelo solo estuviese pasando en su imaginación? ¿Y si las fantasías a las que se abandonaba entre las sábanas antes de dormir habían logrado trascender la censura secreta de su dormitorio? ¿Serían sus deseos correspondidos con la tierna carnadura del joven que ahora lo llamaba desde algún rincón de la terraza?

-¡Ey! Vení… acá…

El susurro de Marcelo lo intimaba a no pensar. Se acercó y la pelvis se le inundó de escalofríos: Marcelo otra vez con la camiseta de Huracán, enroscada sobre el pecho, tirado sobre el cemento ardiente del verano con un pito duro y fibroso en la mano.

Ese día no se besaron. Se tocaron nada más. Se notaba la diferencia de edad, el pito de Marcelo era grande, robusto y sólido. Distinto del de Diego que apenas comenzaba a mostrar algo de vello castaño claro sobre el pubis. Se tocaron en silencio, calientes y expectantes ante la posibilidad de ser descubiertos. Esta vez fue Diego quien tranquilizó el nerviosismo morocho y adolescente de su amigo: su facilidad para esconderse en el manto de la invisibilidad dejaría a Marcelo, en el hipotético caso de que alguien los hallara, ante la evidencia de una práctica masturbatoria menos repugnante ante la mirada moral de los hombres con valores del club social y deportivo. Menos repugnante que ver a dos niños tocarse y lamerse los pitos en lúdica reciprocidad.

-¡¡¡¡Piedra libre Marcelo atrás de los ladrillos!!!!

Dijo Luisito y salió corriendo hacia las escaleras buscando la meta en el pedacito de pared donde había contado hasta 50. Marcelo salió acomodándose el pito duro y grande adentro del pantalón, había estado a punto de acabar. Las veces siguientes sí acabó una leche a veces amarilla, a veces medio traslúcida, siempre tibia, a veces en el piso, a veces sobre el tatami, a veces sobre la mano de Diego. Los encuentros siguientes no solo se limitaron a tocarse con las manos, las cuevas hondas y oscuras del florecer sexual fueron investidas de chupadas temerosas, saladas, primero contando hasta diez, diez cada uno, luego prolongando el juego todo el tiempo que el otro juego, el de la mentira infantil, les permitiera simular el escondite. La última de las veces siguientes, solo la última, se besaron. Diego con el pito de su joven amigo en la mano, Marcelo excitado, mirándolo, contemplándolo como se hace ante un par de soldados besándose en el baño de un aeropuerto, le besó la mejilla, así como mordiéndolo con las comisuras. Y Diego, que eso no se lo esperaba, le devolvió la lumbre con un beso de labios apretados primero, y con lengua de brazos abiertos después.

Luego de ese verano la familia de Marcelo se fue a vivir a Paraguay y no se vieron más. Una vez, poco después de la partida, le envió una postal con un lago azul de un lado y con una parva de cariño y de errores de ortografía del otro. Y no lo vio más.

-Che, llegamos. Che, Homoinvisible, llegamos. Despertate, che.

El oficial inspector Legal lo sacudió y lo sacó de la nostalgia sin alcohol. Que bien hubiera necesitado para la escena que lo esperaba adentro del departamento de Pompeyo, el malogrado presidente de Boca.