La neblina

A mediados de abril, cuando estábamos todavía en la fase más estricta de la cuarentena, leí una nota de Mariana Enríquez para Página 12, en la que la autora reflexionaba sobre la pandemia y la reclusión. En realidad, su pregunta era, justamente, “¿hay que opinar sobre la pandemia?”. Constantemente le pedían que dijera algo, cuenta, y ella no sabía qué decir: “Pensar en la pandemia se convierte en una neblina pesada”. Por lo tanto, se limita a hacer un recuento breve en oraciones breves de actividades breves. Sus pensamientos también eran breves, cortos, inmediatos. No podía ver más allá.

En ese momento recuerdo que me hizo bien leer eso, porque sentía algo similar. Hubo un bombardeo de cursos y talleres online gratis, liberación de libros, y clases de gimnasia por vivos de Instagram, de repente había tiempo para hacer todas esas cosas. Había que aprovecharlo, y rendir 4 finales en un mes, empezar y -por qué no- terminar la tesis, y hacer un curso sobre qué es el arte contemporáneo.

Me hizo bien leer eso porque en realidad yo no sentía que tuviera más tiempo, sino que el tiempo corría distinto, era la neblina pesada de la que hablaba Enríquez. El artículo en cuestión se llamaba “La ansiedad”, y aunque ella no volvía a usar esa palabra en el texto, era la descripción de un estado. A mí la ansiedad no me estaba permitiendo hacer más cosas, sino todo lo contrario. Apenas estaba pudiendo hacer una cosa por vez, porque en el fondo tenía una incertidumbre que me carcomía la cabeza.

En ese sentido, me di cuenta de que terminaba volviendo sobre mí misma y sobre mis relaciones afectivas. Supongo que por sentir que era algo seguro en medio de todo el caos. Como si de algún modo tendiera a replegarme, me sentía un caracol volviendo sobre su caparazón. Tenía que procesar cambios, y estar alerta para mantener el equilibrio, estar prestando atención a que nada se derrumbe. Era como si todo el tiempo tuviera que estar chequeando(me) ¿estoy bien?, ¿todo tranqui, todo en orden?, ¿seguimos, frenamos, qué hacemos? Sabemos que la cosa no funciona de esa manera, sino que tantas preguntas incluso terminan siendo contraproducentes, pero así es la ansiedad.

En ese volver sobre mí misma, me acordaba de las tragedias griegas que tuve que estudiar el año pasado. Hay algo central en ellas, me atrevo a decir en todas, que tiene que ver con el daño entre el héroe y sus vínculos cercanos, entre philoi. La philía abarca no solo relaciones de parentesco por sangre sino que también se refiere a las vinculaciones que incorporan a “outsiders” mediante matrimonio, xenia (relación huésped-anfitrión), o súplica. Es un concepto que además se puede traducir como «amistad». Estas relaciones se mantienen en paz en base a una cierta reciprocidad, a un intercambio de favores, gestos, dones. Las tragedias quiebran estos vínculos, los tensan al máximo. Dan cuenta de su fragilidad.

Hay una tragedia, Áyax de Sófocles, que me estuvo resultando particularmente significativa estos meses. En ella, el héroe griego, al enterarse de que había perdido las armas de Aquiles contra Odiseo, se vuelve loco de ira e intenta asesinar a todos sus compañeros -especialmente a Odiseo y a los Atridas-. Atenea, entonces, lo obnubila y le hace creer que unos corderos son sus enemigos, por lo que Áyax termina carneando un montón de animales. La cuestión es que cuando vuelve en sí, se da cuenta de lo que ha hecho, y de lo difícil de reparar que termina siendo su error. Básicamente porque sus compañeros, entre ellos Odiseo, se enteran de que había querido asesinarlos, lo cual no lo vuelve el ser más popular y amado entre los griegos. En resumen, el problema de Áyax es que no puede ni quedarse en Troya, ni volver a su casa; ya no tiene amigos y ha perdido el honor de manera irrecuperable, tanto por haber perdido en el juicio por las armas de Aquiles como por haber tenido ese arrebato de locura. Así que, como no podía ser de otra forma, se termina suicidando de la manera más honrosa que encuentra, reparando el daño con los griegos y también con su mujer y su hijo.

Estuve pensando en esto no particularmente porque esté planeando en carnear a nadie y suicidarme después, sino porque hay algo curioso en esta tragedia y es que Áyax perjudica, además de a su familia, a su philoi más cercano de todos: él mismo. Me llamaba la atención esta consideración de unx mismx como el familiar más cercano que se puede tener. Y aún más, en el caso de esta tragedia, el daño es autoinfligido. Nadie más que Áyax es responsable por las desgracias que le caen encima, porque está obnubilado, no solo por Atenea, sino por su propia rabia. Cuando sale de ese estado, se ve a sí mismo desde afuera, como si hubiera sido otro el que le hubiera causado ese daño.

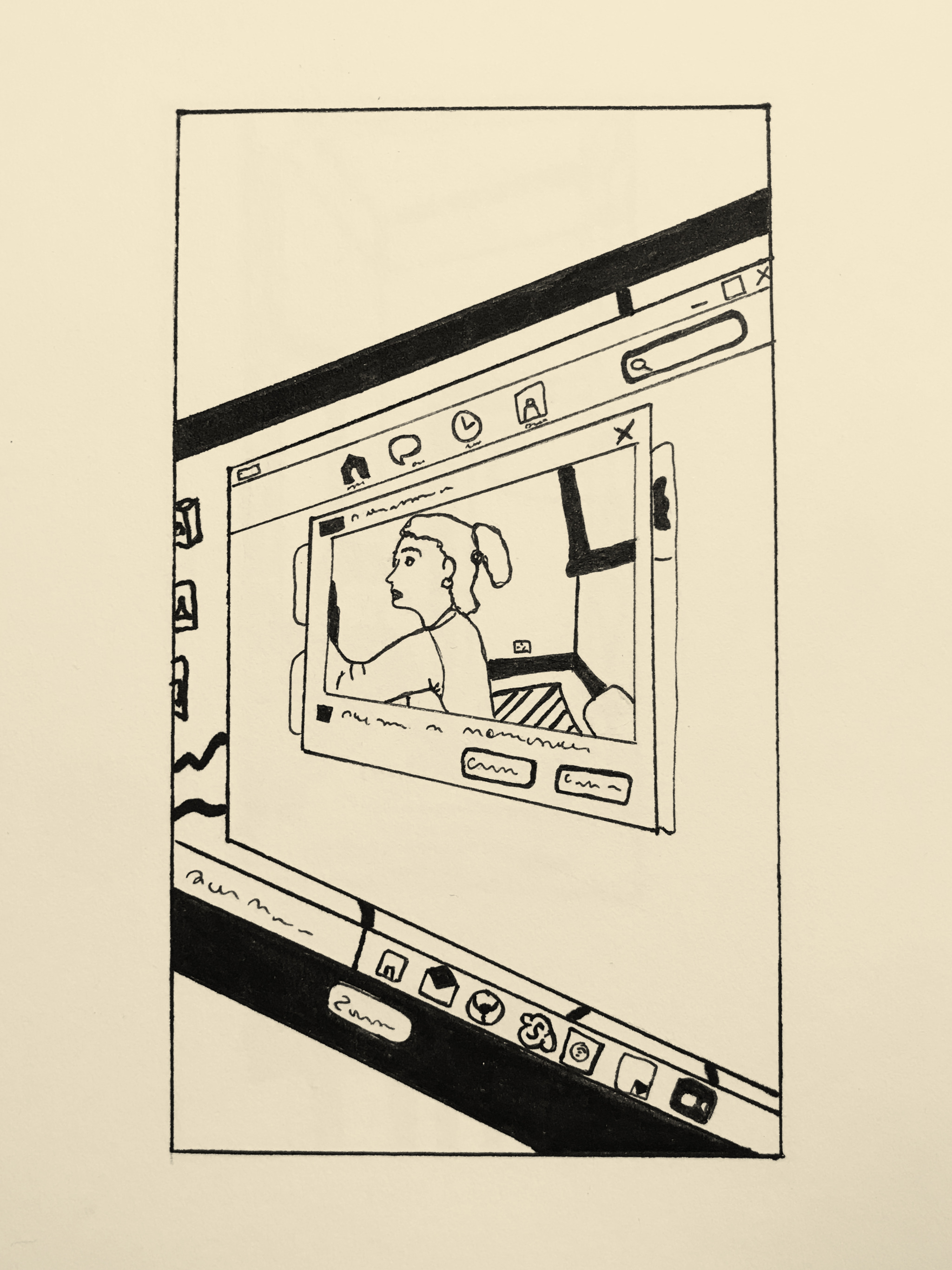

Perdido en esa neblina, Áyax se desdobla y se convierte en su propio enemigo, y en ese estado de fragilidad que yo estaba sintiendo, volviendo sobre mí y sobre mis philoi terminaba haciendo un esfuerzo enorme para que no me pasara lo mismo. Agitando los brazos para disipar mi propia neblina, ahogándome en un vaso de agua tratando de no ahogarme en un vaso de agua, me veía desdoblada también: “Creo que nunca me vi tantas veces la cara en una pantalla”, me dijo una conocida en una reunión de Zoom. Y pensé que sí, yo tampoco recordaba haber visto tanto mi rostro y mis gestos replicados en el celular o la computadora. Yo, mi familiar más cercano, me veía como nunca desde afuera.

De cualquier manera, durante este año estudié, trabajé (menos de lo que me hubiera gustado y por menos retribución económica de la que me hubiera gustado) e incluso me mudé, después de siete años de vivir en Bahía Blanca. Pero cualquier cambio, en realidad cualquier cosa que pasara, sentía que pasaba bajo el manto silencioso de la cuarentena. No pude hacer fiesta de despedida, no pude ver a toda la gente que hubiese querido. Simplemente guardé las cosas en cajas, me tomé un mate con algunxs amigxs, y me fui. Un montón de cosas cambiaron, pero en la neblina nada se distinguía muy bien.

Tratando de asomar la cabeza del caparazón, quise reflexionar sobre este momento como una potencialidad para un cambio colectivo, para repensar nuestra manera de habitar el territorio, de llevar a cabo nuestras prácticas cotidianas. Sobre todo en ese momento en que circulaban videos de animalitos recuperando las calles deshabitadas y la capa de ozono cerrándose, y todas las cosas buenas que pasan cuando los humanos nos corremos de lado. No permanecía impasible ante los cambios globales que se estaban (y se están) dando, pero lo cierto, también, es que no podía ver más allá. Visión corta, y pensamientos también cortos.

Sin embargo, hace un par de meses sucedieron dos cosas casi en simultáneo: por un lado me reencontré con mi abuela después de estos meses de encierro y la vi muy, muy deteriorada y, por otro, me enteré de que al novio de una de mis mejores amigas de toda la vida le dio cáncer. No quiero hacer la reflexión cliché sobre cómo hay que apreciar la vida que es una sola, etc., no me interesa eso. Solo decir que fueron cosas que me movilizaron mucho y un poco me hicieron volver a la tierra y salir de ese loop de malestar autoinflingido.

Áyax es un héroe residual: vive en un mundo que ha cambiado, que no valora sus cualidades, y que, en definitiva, ya no le pertenece. Áyax es lo que queda de un tiempo anterior. Tal vez sea hora de que la neblina se vaya disipando, alargar un poco la mirada y asimilar que las cosas que fueron sucediendo este año, y que yo creí silenciadas por la dinámica de la cuarentena, están ahí, transformadas. Y asimilar que, seguramente, tengamos que acostumbrarnos, también, a ver nuestras caras en la pantalla cada vez más seguido.