Siempre estoy desabrigada. Quizás es porque cuando era chica y mi mamá trabajaba afuera de casa me dejaba preparada dos opciones de ropa. Esta es por si hace más de quince grados, esta es por si hace menos de quince grados. Lo incorporé como una máxima, y aunque intento luchar contra eso, mi cerebro procesa que un día de quince grados es un día caluroso. Quizás por eso siempre estoy desabrigada. Quizás tenga que ver con que no es fácil abrigar un cuerpo gordo. Quizás soy un poco distraída.

Siempre estoy desabrigada y Córdoba me recibió con tormenta. Hacía frío y yo apenas tenía una camperita, una sola calza larga y algunos vestidos. Armé muy mal la valija, pero además el invierno usurpó la primavera y los locales también decían que ese frío tenía algo de inédito. Tenía una valija que no me servía de nada, una mochila incómoda y tres horas hasta que me dieran la llave del departamento que había alquilado. «Viajo por trabajo» puse en Booking. Y era cierto. Era un poco cierto. Todavía me cuesta asimilar que ir a un congreso a hablar de literatura sea mi trabajo, pero no era solo eso lo que me hacía sentirme un poco mentirosa. ¿Viajaba por trabajo?

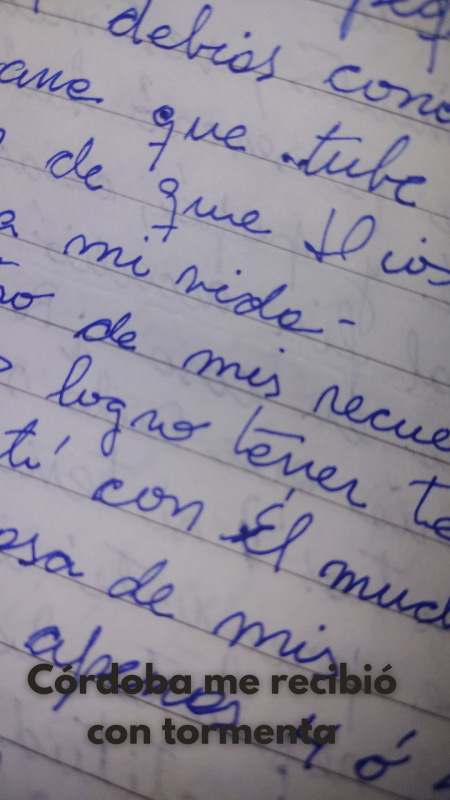

En el segundo café de la mañana, tomado pura y exclusivamente para hacer tiempo hasta las diez, abrí el contacto que me había pasado mi mamá hace unos días. «Hola, Edith. Soy la hija del Ruly, y estoy en Córdoba.» El mensaje parecía simple. Saludo, me presento, digo para qué escribo. No fue simple. Tuve que tomar aire antes de escribir. Tipié mal su nombre. Bloqueé rápido el celular como si la respuesta me diera miedo. Es que tenía miedo. Le tenía miedo a mi propia angustia y también al dolor que había sabido, a mi manera, manejar. Pero los señores le hacían chistes a las mozas y a mí se me llenaban los ojos de lágrimas. Un hombre le dijo a la chica que me trajo la medialuna que hacía chui, que se abrigara un poco más y yo parecía ser testigo de un temblor que nadie más podía percibir. ¿Cómo iba a poder contestar la llamada que sabía que iba a llegar?

Qué alegría, qué alegría, qué alegría. Ellas repetían qué alegría. Yo reconocí el cantito en la voz pero también una pausa, un después vemos, un mañana te aviso, al que me había desacostumbrado. Reconocí un ritmo en la voz, una picardía en la elección de las palabras, una manera de jugar con lo dicho que hacía rato no podía percibir. Ellas decían qué alegría y yo no sabía qué hacer con las lágrimas que estaban ansiosas, como yo, por salir corriendo. No sabía donde meter todo eso que sentía y que no tenía nombre. Tomé aire, otra vez. Les dije que viajaba por trabajo, pero podía acomodarme a sus horarios, que claro que quería verlas. La Tere me dijo, con la voz quebrada, que mi papá había respondido a su llamado, y me había mandado a mí. Ya te voy a contar, cuando vengas te voy a contar, pero yo andaba necesitando hablar con vos.

Mi papá también tenía esa manera un poquito rebuscada de conjugar los verbos. Andaba necesitando hablar con vos. En ese momento estaba convencida de que en realidad el interlocutor que buscaba era mi papá, porque a mí también me pasaba. Yo siempre andaba necesitando hablar con él. Pero La Tere sostenía que yo era la señal que ella estaba pidiendo, que mi viaje a Córdoba era la prueba de que mi papá la escuchaba, que servía hablar con él, y que si yo podía ir a verla, ella no lo había perdido tanto. Un poco de esto me lo dijo, otro poco lo imaginé. Yo cargaba con poco abrigo, una ponencia sin terminar, y muchísima menos esperanza. Por favor, no te vayas sin venir a verme. También reconocí ese tono. Es uno muy particular, que parece un pedido pero en realidad es una demanda. Hasta eso extrañaba. Obvio que no me iría sin ir a verla, porque también reconocí en mi mi capacidad de acudir a la demanda. Yo sé acudir al llamado.

Córdoba fue difícil. Hacía frío, yo estaba desabrigada, mi ponencia sobre lesbianas estaba sin terminar. Córdoba fue difícil. La gente recorría los parques, tomate mates, compraba puchos y era feliz, como si no supieran que mi papá se había muerto. Todos actuaban como si no hubieran perdido al mejor de los suyos.

Pero La Tere y yo nos estábamos esperando. Ella, con sus expectativas. Yo, con mis miedos. Nos estábamos esperando como lo que éramos: dos mujeres cargadas de soledad.

Estábamos las dos buscando algo que ya no teníamos. Nuestras soledades lo ocuparon todo.