Fue difícil ponerse de acuerdo. Yo no tenía tantos días, y en el medio estaba mi objetivo declarado para ese viaje, tenía un congreso al que asistir. Cancelé todos mis planes, y estuve un día entera dedicada a esperar un llamado. Podría haberme ofuscado un poco pero la verdad es que yo había aprendido a ser paciente. Pensé que tal vez había perdido esa capacidad pero no, estaba ahí, como muchas otras cosas que había aprendido viviendo con mi papá. Todavía conservo algunas cosas que creía perdidas. Ese día no nos vimos, pero para mi tranquilidad agendamos un día. El sábado. Exponía el viernes mi ponencia intrascendente sobre literatura española de lesbianas y el sábado iba a ir al barrio que vio crecer – y llorar – a mi papá. Tomaba aire cada vez que lo pensaba.

En los papeles, La Tere era la prima de mi papá. Pero su mamá, la tía de mi papá, fue la mujer que ofició de madre para las tres hijas que había parido, y también para él, un nenito morocho y lleno de rulos que no sabía a quién pedirle permiso para ir a jugar. Si hubo algo de afecto en su infancia, fue porque hubo quién pudo extender el cariño, ser madre cuando tocaba, querer casi sin condiciones. La Tere lo quiso instantáneamente como un hermano. Formaron una alianza con el objetivo de sobrevivir con el menor dolor posible. Algunas veces salía bien, otras no tanto.

Que La Tere era como su hermana es una información que tengo desde que nací. No sé cuándo me contaron, no sé quién me lo dijo, no sé cuándo incorporé esa afirmación. Era parte de las cosas que sé de mi papá, aquellas cosas de las que charlábamos como si hubiera dentro mío un reservorio de información, y también de experiencia, que él no necesitaba reponer. Yo lo sabía desde que nací, pero ella se había propuesto decírmelo cuántas veces hiciera falta. Ella quería que yo sepa cuánto lo había querido.

Yo andaba necesitando hablar con vos, repitió. Me recibió desde la cama, que es su hogar permanente hace ya un tiempo. Córdoba se había reducido a esa casa, a esa habitación, a esa cama. El tiempo parecía escaso para todo lo que necesitábamos compartir. Ese día fue el menos frío de mi estadía y me puse lo último que tenía limpio, un vestido. Estaba un poco incómoda porque el viento hacía lo suyo, y yo tenía un poco de frío. Me daba pena hablar del frío. No había espacio para comentarios sobre el clima, pero los hice. Hice chistes. Ella también.

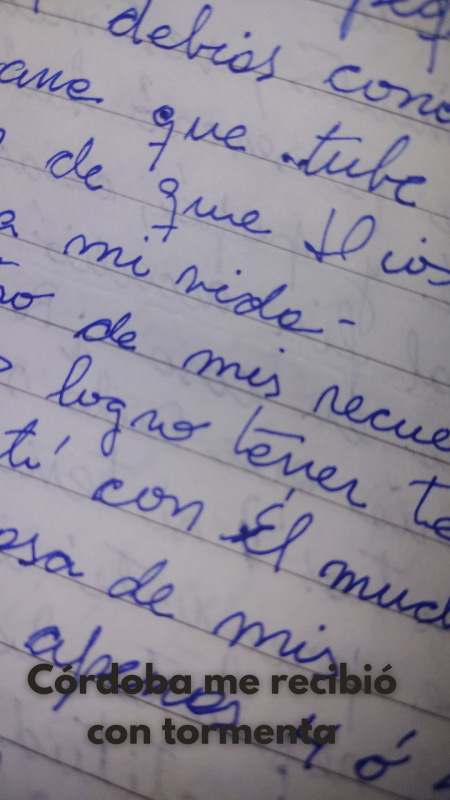

Le pidió a la nieta (Hola, Tizi, ¿cómo estás? mi papá te adoraba) que le alcance unos cuadernos y un par de hojas sueltas que tenía por ahí. Ella, en silencio, obedeció. Pude leer en ella su angustia. Conozco ese tipo de tristeza, una que igual te permite levantarte y obedecer ese pedido. Con un gesto, La Tere me invitó a sentarme en un rincón de la cama, con ella. Sus movimientos eran suaves y solemnes. Se había preparado para ese momento, quería que fuera importante. Yo tenía miedo. Miedo de su dolor, miedo del mío. “Mirá, yo estuve escribiendo” me dijo. “Yo quería escribir mi historia y me di cuenta que escribí mucho sobre el Rulo.” Yo le sonreí. Yo también escribía sobre él cuando intentaba dedicarme a escribir sobre cualquier cosa. Me miró con un gesto de complicidad que hizo que necesitara sentarme. En total, tenía tres escritos que hablaban más o menos de lo mismo: la llegada de mi papá, la angustia cada vez que se iba, el odio de mi abuela, el dolor. La letra cuidadosa y prolija, como los acontecimientos narrados se merecían, ocupaban toda la hoja. Ella había escrito como quien escribe un legado.

“Yo quiero que vos lo leas, y me digas si estoy bien, si vos bien.” Le dije que sí, que obvio, que las memorias son siempre una apuesta literaria y también política a la que está bueno asistir. No sé si dije eso, pero es lo que pienso. Quizás solo dije que sí, que era todo muy lindo. “También quiero otra cosa. Quiero que te lleves esto, vos vas a poder escribir la historia de tu papá”.

Ella sabía que yo escribía. Tenía mi libro en una mesita de luz. Mi papá le había contado, varias veces, que yo quería ser escritora. Me invadió la vergüenza. ¿Cómo hacía para decirle que yo ya no podía escribir? Le había dedicado mis últimos años a la escritura académica, y aquello también se me estaba negando. No sé, Tere, yo ya no puedo escribir. Eso resonaba en mi cabeza una, y otra vez. Tere, yo ya no puedo escribir. Qué vergüenza. No me sale usar las palabras, ordenarlas unas detrás de las otras. No puedo usar las palabras, mi tiempo se escurre entre series de mala calidad y mimos a la gata. La pena se me triplicó. Ella me seguía mirando esperando la única respuesta que creía concebible.

No dije nada. Agarré sus papeles, volví a leer. La historia un poco desordenada y visceral de cómo ella había querido a su hermano. El pedido de disculpas por no defenderlo más. Ella quería contar su historia, se sentía responsable de darme de mi papá aquello que yo no había podido ver. Esperaba lo mismo a cambio.