Me pidió que le cuente. Era directa, solemne, pero directa. Quería saber sobre los últimos días de mi papá. Mi mamá fue quien la llamó por teléfono para darle la noticia, y a partir de allí habían hablado en varias ocasiones, se le habían dado las respuestas que buscaba, habían compartido palabras sobre esos últimos meses, esas últimas semanas. Pero quería saber más, quería saberlo todo. No la juzgo, yo hubiera reclamado lo mismo. Quería que yo le cuente, y si ella le había puesto palabras al horror, entonces yo también debería poder hacerlo. Era más complejo de lo que parecía, y eso que yo había fantaseado con escribir sobre la enfermedad y el duelo, pero no era el momento. Sigue sin serlo. Podría haberle contado miles de cosas, detenerme en los detalles que repaso una y otra vez en mi cabeza, pero en el relato de su dolor sentí que debía dejarla tranquila, que ella tenía que saber que la historia de la violencia se había terminado, que el afecto había dejado de ser un lujo. Necesitaba transmitirle que el amor fue la única manera de comunicarnos que teníamos, que le acariciábamos las piernas, lo llevábamos al baño, le preguntábamos, todo el tiempo, qué podíamos hacer por él. Lo habíamos cuidado, con amor, con placer, con dolor.

Podría haberle contado miles de cosas, pero empecé por el final. Llovía, no hacía tanto calor. Se murió tranquilo, a la mañana, agarrado de la mano de mi mamá. No me tembló la voz, y podía sentir cómo mis músculos se movían para formar una sonrisa casi involuntaria. Ella permanecía seria. Fue muy difícil, seguí. Ahí si me tembló la voz. Me guardé las lágrimas en la garganta. Le dije que cuando empezamos a turnarnos para estar con él recién era diciembre y era él quien lo había decido, sabía que no podía estar solo. El proceso hasta el diagnóstico fue largo, le pusieron cáncer al cáncer una semana antes de que se muriera. Era obvio igual, lo sabíamos. Hablé de lo duro que era verlo en el dolor, que ese dolor físico se le hacía realmente insoportable. Le conté que el cumpleaños de mi mamá, a fines de febrero, fue un día espantoso, porque ya desde temprano decidimos no festejarlo, no ir a verla. Él se quebró un hueso a la tarde, el del brazo. No se cayó, el hueso le había desaparecido. Eso se veía en la radiografía: ahí antes había un hueso, pero después vino el cáncer. Era una foto de lo irreversible. Comimos sanguchitos de miga a la noche, se acordó del cumpleaños de mi mamá. Nos reímos un poco, me hizo un chiste. Hablamos de la enfermedad, en un rapto de lucidez. Hablamos de internarse. Cuando me fui, le dije que esperaba que mejorara. ¿Vos creés que voy a mejorar? me preguntó, sarcástico. No, le contesté, pero espero que el dolor cese. Hubiera preferido que nos tratáramos con menos sinceridad. Fue muy difícil. Le contaba cosas mezcladas, le decía en qué mes había pasado cada cosa, le hablaba con las lágrimas en puerta y con la desesperación de estar viviéndolo otra vez. Pero ella me invitaba a seguir. Podía con la crudeza. Cuando hablé de la breve internación, le hablé de sus miedos, que cuando se perdía creía que lo iban a lastimar, que lo estaban persiguiendo, que mi abuela volvía por él. Fue muy difícil. Sabés, Tere, él me había dicho que iba a ser muy difícil para mí. Mi papá sabía. Me dijo muchas cosas en el tiempo que teníamos juntos. Me decía cosas hermosas como que estábamos hechos de lo mismo aunque parecieramos tan diferentes. Pero también nos enfrentábamos juntos al dolor. Lula, yo no puedo más, deciles por favor que yo no puedo más. Cuando le conté eso, y le describí como habíamos llorado juntos, él desde la camilla y yo arrodillada en el piso, cruzamos la mirada. Unas lágrimas gruesas caían por su cara, se deslizaban por sus arrugas, se le metían en la boca. Me paré. La abracé. Ya está, Tere.

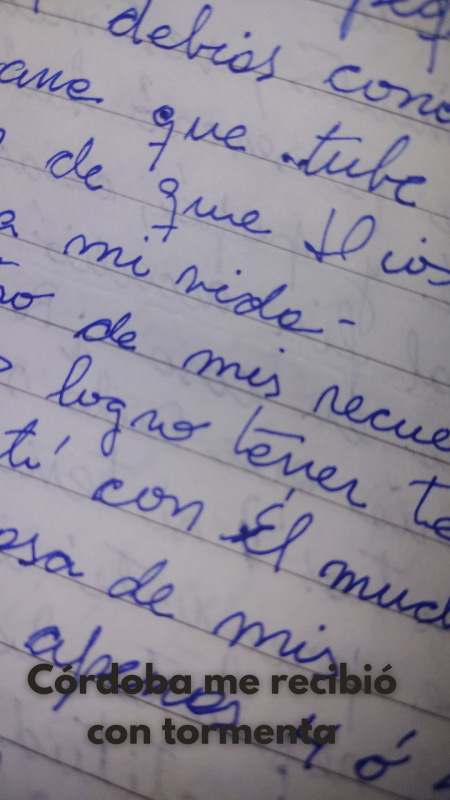

Me arrepiento un poco de haberle dado un relato tan desordenado. Se lo conté como una lista de acontecimientos, de hitos del horror. Estaba presente en mi discurso, yo estaba realmente ahí, pero no sabía cómo hablar sin entregarme al llanto, a los detalles sin sentido, o a la morbosidad. Yo quería seguir hablando de amor. Todavía me costaba hablar de la enfermedad de mi papá, de lo que había sido perderlo de a poco y extrañarlo aún cuando estaba vivo. El relato que yo quería armar era el que ella me estaba regalando, el que ella necesitaba que yo reconstruyera. Pero sabía acudir al llamado. Ella quería saberlo todo. Yo quería hablarle del amor. No hubo soledad, ni desamparo. Lo habíamos cuidado, lo arropamos, le dimos todos los caprichos. Pero el amor no es retroactivo, y nosotras no estábamos pagando ninguna deuda, no era posible.

Llovía, no hacía tanto calor. Se murió tranquilo, a la mañana, agarrado de la mano de mi mamá.