Ruedas, tijeras, poleas

Hay algo fundamental en el malestar producto de la Pandemia que lleva casi un año asolando al mundo. Este elemento determinante es la incomprensión. Raíz de confusiones, santo y seña del malentendido y a la vez conformada por la indeterminación cotidiana, se ha vuelto un hecho común de todos los días. Es desde ese punto que uno puede arriesgarse a comprender, o por lo menos a aventurar los sistemas más variados en pos de una explicación. Pero, por lo general, ninguno resulta plenamente satisfactorio.

Por ejemplo, podría historizarse, estableciendo una fecha de inicio clara (diciembre 2019) y una localización determinada (Wuhan, China). A simple vista, resulta infalible: la cantidad de hechos que han transcurrido desde ese mes dan material para varias crónicas, una más esclarecedora que la otra, y cada una representativa de la situación. Y es a partir de ese entusiasmo que el desaire llega casi inmediatamente. La falta de una fecha final, el número después del guion que le siga al 2019 dentro de un hipotético paréntesis, erosiona el plan inicial. Este carece de la perspectiva y de la distancia necesaria que muestre fielmente el todo más allá de sus partes.

Entonces, en un aire similar, podríamos ver ya no los hechos sino su impacto en las personas. Una premisa fértil: cada individuo ha sobrellevado la situación de una manera única, con cambios en su parecer al respecto de la Pandemia mientras florecía la información sobre ella y los diversos intentos de explicarla y contenerla. Un hecho de semejante magnitud en pleno siglo XXI conlleva, sin lugar a dudas, un impacto indeleble en todas las personas que se hayan visto afectadas por él. Ese efecto a la vez sufrió cambios, en sí es un fenómeno a la espera de ser finamente analizado. Pero de nuevo encontramos otra aporía: tan pronto ha cambiado la percepción del hecho que su misma naturaleza multiforme ha sido asimilada. Se nos ha vuelto algo cotidiano, dependiente de nuestros mismos cambios de humor. Más aun, el imperativo de normalización trastocó rápidamente la experiencia del encierro y la incertidumbre en una espera, una normalidad pasajera previa a la normalidad real.

Queda entonces retroceder al terreno de lo íntimo, el ámbito que ordenaría el sinsentido de la Pandemia. Y es en ese retroceso que, nuevamente nos damos de cara con lo incomprensible. Salvo altibajos e hitos muy precisos, todos hemos transitado hasta cierto punto la misma situación. Los testimonios, los diarios y los análisis más diversos engrosaron la pila de escritos, registros e interpretaciones posibles. Esto solo generó que se solaparan, conformando una masa uniforme. Todos igual de importantes, todos igual de meritorios, todos igual de urgentes: todos igual de relevantes y, por lo tanto, irrelevantes por igual.

Seguimos, mientras la Pandemia sigue su curso. Lo ha impregnado todo: lo público y lo privado, las artes, la sociología, las economías e infinitos ámbitos más. Pocos pueden presumir el haberse abstenido de pronunciarse con respecto a ella, mérito dudoso que, de un momento a otro, abandonarán en beneficio de sumarse a la lista. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante un suceso que ha interpelado por igual a todas las personas, sin distinciones. No hay excepciones, menos aún la posibilidad de eximirse de su vivencia. De allí la necesidad de comprender. Comprender, y como sea.

El imperativo productivo afecta a cada aspecto de la vida. La quietud, el freno, no es solo indeseable, sino irrealizable. Simplemente no pudimos permitirnos parar. La vida pre-pandémica difiere bastante poco de la vida durante: algunos aspectos fueron limados y otros reemplazados. A fin de cuentas, vivimos una imitación a escala de como se supone era la vida normal. El único modelo que podíamos adoptar era el que ya conocíamos. Lo que se vio afectado fue todo lo prescindible, cualquier elemento ajeno al modelo. La cuestión será, entonces, comprender o intentarlo desde el modelo.

Pero otra vez, el problema: de qué modo se puede evaluar y aproximarse al modelo, siendo algo inabarcable. Es posible partir de un par de ejemplos:

Paul Scheerbart nació en Danzig en 1863. Se dedicaba a lo que en entonces se llamaba ficción especulativa, lo que nosotros llamaríamos ciencia ficción. Era además dramaturgo, poeta, dibujante e inventor aficionado. Prueba de ello son sus diseños volcados al papel: desde dibujos esquemáticos y arquitectónicos, hasta el célebre Glasarchitektur, donde presentaba la posibilidad de reemplazar el ladrillo por el vidrio, creando casas y edificios con la practicidad del hogar común vuelta patas arriba. El mobiliario, por ejemplo, debería ser colocado en el centro de la habitación y no contra las paredes, para que el paisaje exterior se mostrara plenamente sin tener que disputarle atención a los muebles de la casa. Fue en 1907 que se propuso la creación de su máquina.

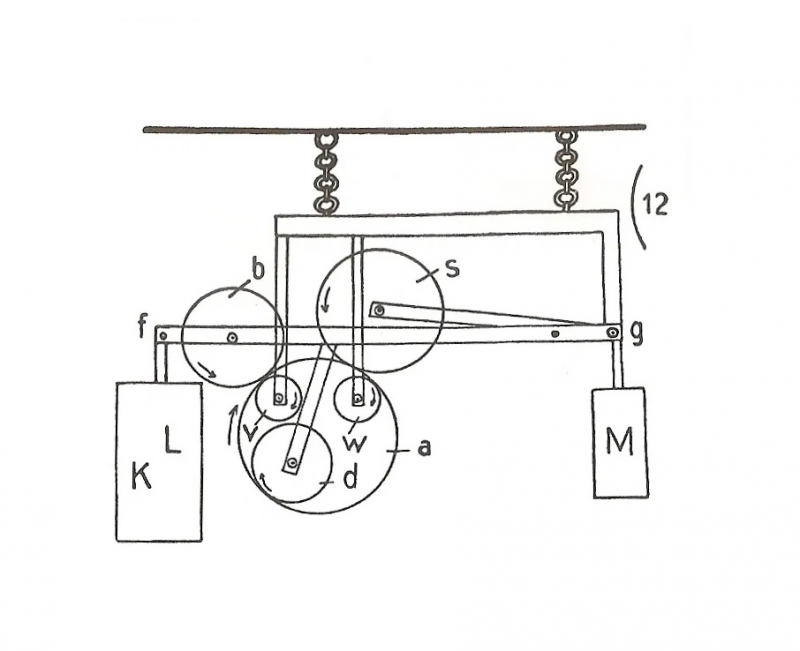

El móvil perpetuo era una máquina capaz de funcionar continuamente, alimentada por la fuerza de atracción del planeta. Scheerbart se planteó su creación como un desafío: Robert Mayer, tras tres largos años queriendo construir una máquina similar, afirmó que si él no era capaz de lograrlo entonces era una tarea imposible. Esta afirmación no solo surgía del orgullo: el aprovechamiento de esta energía realmente no era posible con los medios de la época. Scheerbart, desoyendo esto, se enfrascó en su taller a ensayar un rudimentario modelo de ruedas y vigas que conformarían algún día su mecanismo. Aquel fue su primer diseño.

Su imaginación se disparó en todos los avances posibilitados por el invento. La iluminación de los mares, desiertos fértiles, montañas móviles y jardines en plataformas para ser acomodados a preferencia del usuario. Con el paso de los días ese primer esquema muta, sufre cambios y adendas. Los diseños se suceden uno tras otro. El 9 de enero 1908 anota en su diario: Día y noche veo sin cesar ruedas ante mis ojos, junto a cualquier otra cosa en la que quiera estar pensando, ruedas, siempre ruedas…Es casi inquietante.

No obstante, el invento se estanca conforme pasan los años. Scheerbart se ensimisma tanto con los resultados que el proceso de creación se vuelve la parte de menor importancia. Luego duda hasta de los resultados, con proyectos cada vez menos ambiciosos: se reconforta pensando que su invención podría facilitar la fundación de un periódico. Lo revolucionario del móvil perpetuo se vuelve cotidiano, y eso se refleja en el interés decreciente de su creador. El 24 de febrero de 1910, anota: De cualquier forma, no hice nada más con este asunto. El diseño del prototipo pasó un año sobre mi escritorio, mientras yo me dedicaba a otras cosas. Cuatro meses después y luego de veintiséis esquemas, Scheerbart da por finalizados sus intentos. Su desencanto se ve en esta reflexión: Quizá todo resulte por completo distinto a como se piensa. Deberíamos guardarnos siempre de hablar del futuro más próximo. Si surge el factor desconocido que acabe con todo el sistema, muchas cosas permanecerán como antes. Aunque parece que lo más probable es que no surja ningún factor desconocido, por lo que viviremos revoluciones cuyas terribles consecuencias hoy todavía no se pueden siquiera estimar.

Otras máquinas fueron las que creó Rube Goldberg.

Goldberg trabajaba en el departamento de aguas y alcantarillas de San Francisco. Duró seis meses en el trabajo, los posteriores a haber obtenido su título de ingeniero en la universidad de Berkeley. Su oficio posterior fue el que lo llevaría a la fama: el de caricaturista. Su producción consistía en el clásico formato de tira cómica que suele ocupar la última página de cualquier periódico: cuatro o cinco paneles en los que dos o más personajes interactúan, y que redundan en un remate que contextualiza lo ocurrido y le aporta su cuota de humor. Fue más de veinte años después de empezar este trabajo que Goldberg comenzaría a diseñar sus máquinas.

En 1925 Goldberg comienza a publicar en Collier’s Weekly la tira The Inventions of Professor Lucifer Gorganzola Butts, A.K., en la que presentaba diversas máquinas con un diseño intrincado y obtuso. Estas tenían dibujos detallados, y un breve texto al costado o al pie de la ilustración, elemento imprescindible para comprender el mecanismo. La comicidad se encontraba en el resultado del movimiento de la maquinaria: desde desenterrar una remolacha, limpiar el bigote de un comensal con una servilleta, hasta poner una estampilla en un sobre o batir crema. Ninguna tarea por más simple que fuera se veía exenta de su propio y complicado sistema de hilos, baldes, poleas, ruedas y cuanto elemento combinatorio fuese. El objetivo era complicar de la forma más ingeniosa posible cualquier actividad cotidiana. Con el tiempo fueron simplemente llamadas “Rube Goldberg machines”, tanto fue el éxito que tuvieron, y el término pasó a usarse para referir a cualquier operación sencilla vuelta innecesariamente complicada. La acumulación de una serie de procesos de lo más simples (una tijera cortando un hilo, una vela consumiéndose) deriva en una compleja trama interconectada. (Incluso podríamos aventurar que estas constituyen un móvil perpetuo más efectivo que el que ensayaba Scheerbart: solo hace falta recorrerlas con el ojo para ponerlas en funcionamiento).

¿Por qué hablar de máquinas si lo que buscamos es, a fin de cuentas, comprender la Pandemia? Los tres están enlazados por principios similares, sea el imperativo del movimiento o la complicación de lo simple. Cada uno tiene su propio chispazo que lo activa: un dominó cayendo, una rueda impulsándose, un wuhaense tomando sopa. Cada uno constituye el puntapié que desemboca en la más variada cantidad de resultados. Pero algo nos ha enseñado todo esto, o por lo menos algo hemos sido capaces de ver. Todas estas máquinas exhiben despreocupadamente sus mecanismos. Allí están a la vista todas sus partes en funcionamiento. Solo que los elementos que conforman la maquinaria pandémica conllevan una complejidad aún mayor. Allí operan lo económico, lo político y lo social, que conllevan su propio riesgo: cuanto más complicado es un mecanismo, más difícil es operarlo y mayores son las posibilidades de que un eslabón en la cadena se precipite. Es por eso que las máquinas de Scheerbart y de Goldberg, aún en papel, funcionan a la perfección. No eran a fin de cuentas más que cucharas, cuerdas, ruedas y vigas, no había mayor complejidad en sus elementos. Esto significó dos cosas: garantizó su funcionamiento a la vez que evitó su colapso. No podríamos decir lo mismo de la Pandemia. Será cosa entonces de detener la vista un rato y fascinarnos, para luego meter la mano entre los engranajes y frenar todo el mecanismo. De allí habrá una herida, y de esta una cicatriz. Y luego vendrá, segura y con los aleteos más finos, la comprensión.

La clase en pelotas jaja. Faltaba esa mirada. Bien mechada la política…