Me han señalado sin dudar, sin que el pulso les tiemble, afirmando que estoy exenta de corazón. Que no lo poseo.

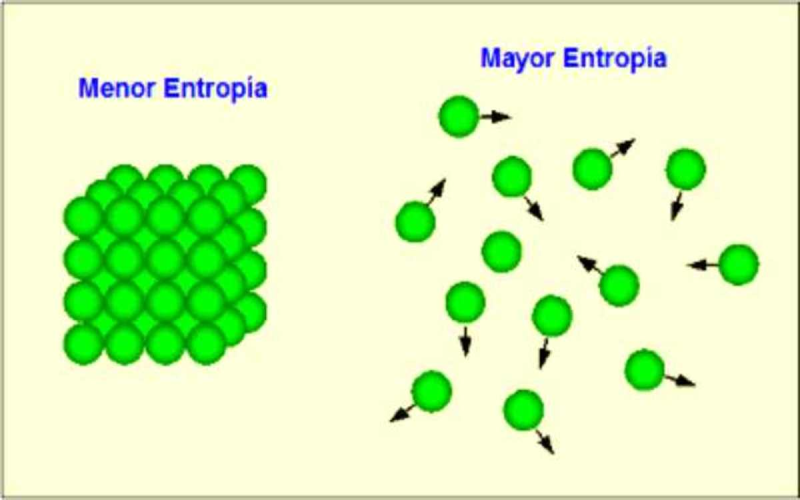

Dicen, señalándome, “Pobre desdichada, cubre su cuerpo con metros de tela porque vive en el frío de la soledad de quien nace sin corazón. Es su castigo que su sangre no corra por sus venas, condenada a vivir congelada hasta la última emoción”.

Y tenían razón. Al menos en parte.

Porque sé que alguna vez lo tuve. Aún guardo el recuerdo, aunque se vuelva borroso con el paso del tiempo, de que alguna vez latió en mí un corazón. Tal vez no palpitaba con la fuerza que debería, tal vez le faltaba sangre para recorrer cada rincón de mi cuerpo, tal vez siempre estuvo demasiado frío. De alguna forma, nunca alcanzó la fortaleza de los corazones que he visto en otros. Pero lo sentía en mi pecho, pesado, denso, y sin embargo, latía, aunque con un ritmo tímido, un pulso débil y frío, porque probablemente tenía más miedo que sangre para bombear. Era un corazón que no sabía de coraje, y sin embargo, existía.

Escribo para no perder la cordura. Mentira. Yo escribo porque no quiero olvidar que en algún momento,

por un instante, estuve a punto de enloquecer.