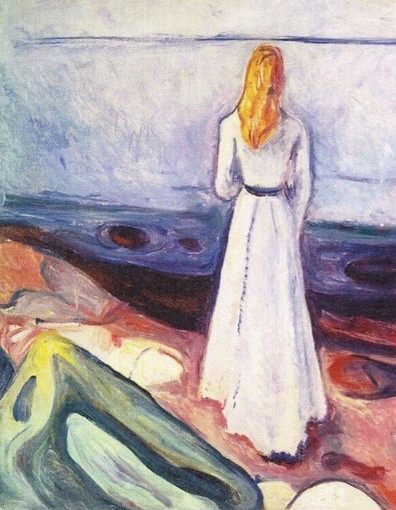

Madrugada de verano.

Desenredaba tus ojos de las ondas de mi pelo sin alisar

frente a la iglesia, confesaste

rodeaste con tus brazos

mi cintura.

Confesaste.

En la plaza estrellada

con pizcas de picardía

cual pecador, confesaste.

–No me esperes -te pedí

todavía sin saber nadar

en ojos que llevan el mar a La Pampa-

tenés un duelo vigilándote

y yo

no puedo volver a mentir

y romper otro corazón

como ya lo hice en abril.

–Ya fue -dijiste

otra vez

la condescendencia de tu sonrisa.

De las que escriben en insomnios